法人は、複式簿記でないといけないってことで、なんとか仕訳は理解できてきたところで、会計ソフトの入力にチャレンジしているんだけど、この「税区分」というのは一体何なのかしら?

新米さんは、法人成りして自分で法人の経理をしようとしているところだと思いますが、消費税の申告義務はあるのですか?

はい!

インボイスを発行する必要があるので、インボイスの発行事業者に登録しました。

そうすると消費税を申告する必要があるというのは理解しています!

それならなおさら「税区分」については、理解しておく必要がありますよ。

「税区分」というのは消費税の申告に直結する区分なので。

これから経理初心者の方向けにわかりやすく解説していきますので、ここで完全に理解してどんどん法人の経理を進めていきましょう!

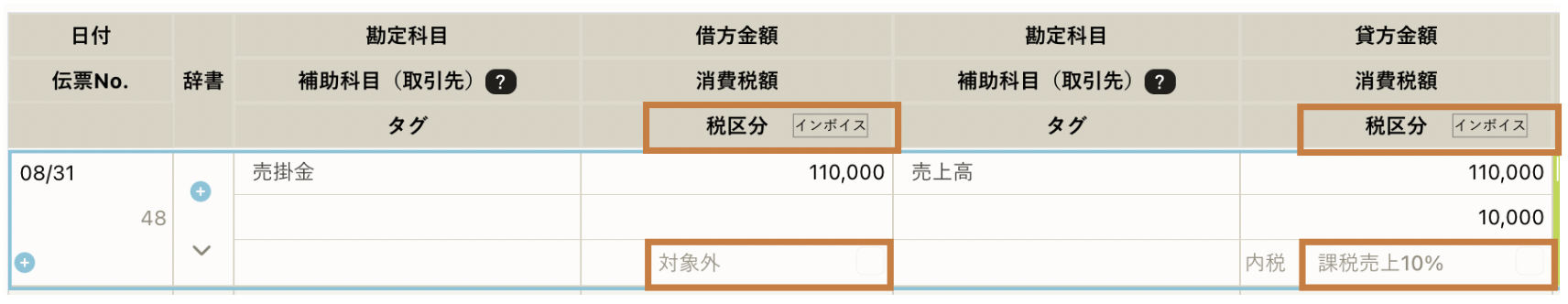

このようにこれから会計ソフトに取引を仕訳日記帳に登録しようとしたときに、経理初心者の方は、この「税区分」で躓くと思います。

- 「税区分」って何?

- 「税区分」って何のためのもの?

- 「税区分」って何を選択したらいいの?

- 「税区分」って間違えたらどうなるの?

このような疑問が浮かぶと思います。

経理初心者なら当然な疑問です。

この「税区分」は多くの小規模事業者の方にとってはそう難しい分類ではありません。

事業規模が大きく、輸出や輸入や自社ビルを建てたりといった取引の種類が多岐に渡るとその分類は難しくなっていきます。

多くの中小企業では、自社の取引は似通ってくるはずです。したがって、その自社で行われる取引の税区分は何なのかを最初に押さえてしまえば、あとは繰り返しになるというケースが相当多くなってきます。

だから経理初心者であっても恐れることはありません!

この記事では、「税区分」を初心者に向けて0からわかりやすく解説していきますので、今「税区分」のことがまったくわかっていなくても、この記事を読み終わったときには、「税区分」がどのような意味を持つもので、自社ではどのように選択するかが必ずわかるようになっています。

楽しみにこの記事を読み進めてもらえればと思います。

目次

- 1 税区分とは何のために必要な分類なのか?

- 2 消費税の税区分の意味を理解する

- 3 実務に即した会計ソフトでの税区分の攻略法

- 4 消費税の税区分一覧

- 5 経理初心者でもわかる税区分攻略法のまとめ

1 税区分とは何のために必要な分類なのか?

まず、会計ソフトで入力を求められる「税区分」とは何のためにあるかから理解していきましょう。

1-1 税区分とは何のための分類か?

「税区分」というのは、消費税の確定申告書を作成するために必要な分類なのですね。

そうなります。

したがって、この時点で「税区分」が無関係な事業者があることがわかります。

そう、消費税の申告義務がない事業者には関係がないのです。

1-2 税区分は消費税の申告義務がなければ無関係

消費税の確定申告をしなくてよい事業者には、「税区分」については、知らなくてもいいのですね!

そうなります。

会計ソフトも、初期設定で「免税事業者(消費税の申告義務がない事業者)」を選択している場合には、税区分は選択しなくてよいとしているものが多いはずです。

したがって、消費税の申告義務がない方は、経理処理においては、安心して知らなくて構いません。

消費税の申告義務がある方だけこの先を読み進めてもらえれば結構です!

1-3 税区分は消費税の確定申告にどのように使われるのか?

私は、消費税の申告義務があるので、「税区分」の理解は不可欠ということだと思いますが、この税区分がどう消費税の確定申告に関係するのでしょうか。

「税区分」が消費税の確定申告書作成にどのように関係するかを単純化すると次のように言えるでしょう。

この消費税の納税額計算に必要な区分が「税区分」です。

??と思われるでしょう。

その疑問を解消するために、消費税の確定申告で最も簡単ないわゆる2割特例という申告方法を適用した例で消費税の確定申告書を作る形で解説します。

消費税の納付税額は、単純化すると次のように計算して算出します。

売上の時に受け取った消費税 − 費用の支出時に支払った消費税 = 消費税の納付税額

これを2割特例という規定を適用すると次のように計算できます。

売上の時に受け取った消費税 − 売上の時に受け取った消費税×80% = 消費税の納付税額

つまり、2割特例を適用した場合は、「売上の時に受け取った消費税額」さえ把握していれば、支払った消費税の方を把握していなくても消費税の納税額が計算できるのです。

仮にA社の売り上げはコンサルタントによるもので、消費税は10%で、軽減税率の8%はないものと仮定します。

売上の時に受け取った消費税は、「課税売上10%」という税区分を使って経理したとします。

「課税売上10%」という税区分があるんだ。という理解でここでは大丈夫です。詳しくは後述します。

「課税売上10%」の意味は、消費税10%かかる収入であることを示していると理解してください。

コンサルタント収入を年に3回得ていた場合にそのコンサルタント収入について会計ソフトの仕訳日記帳に次のように登録していたとします。

2割特例であればこれで消費税の納税額を計算できます。

| 借方勘定科目 | 借方金額 | 借方税区分 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 貸方税区分 |

|---|---|---|---|---|---|

| 普通預金 | 1,100,000 | 対象外 | 売上高 | 1,100,000 | 課税売上10% |

| 普通預金 | 3,300,000 | 対象外 | 売上高 | 3,300,000 | 課税売上10% |

| 普通預金 | 2,200,000 | 対象外 | 売上高 | 2,200,000 | 課税売上10% |

| 合計 | 6,600,000 | 合計 | 6,600,000 |

※金額は税込金額。税込経理方式。

この仕訳を基に消費税の納税額を計算します。

色々な取引が仕訳日記帳に登録されていたとしても2割特例を適用している場合は、消費税のかかっている収入さえ把握すればいいわけですので、会計ソフトで「課税売上10%」となっている取引をピックアップします。

すると上の表のとおりに3つの仕訳が抽出されます。

税区分が「課税売上10%」となっている収入は、合計で6,600,000円(税込)で、その消費税額は6,600,000×10/110 =600,000となりますので、ここから2割特例の計算を適用して消費税の納税額を計算します。

売上の時に受け取った消費税 − 売上の時に受け取った消費税×80% = 消費税の納付税額

600,000 – (600,000×80%)= 120,000

なるほど。

整理すると次のような感じですね。

① 2割特例を適用する場合は、売上の時の受け取った消費税を把握していればOK

② 売上の仕訳登録の時に「課税売上10%」という税区分を設定しておく

③ 消費税の申告の時に「課税売上10%」という税区分がついている仕訳だけピックアップする

④ 「課税売上10%」になっている収入金額から納付すべき消費税を計算する

そのとおりです。

今回の例で言えば、2割特例を適用するA社の場合は、消費税の納税額を計算するにあたって、売上の時に受け取った消費税だけ把握していればよいので、売上高の仕訳を登録する時に「課税売上10%」という税区分、つまり目印をつけておけば、決算の時にまとめてそれを会計ソフトから呼び出せば、納税額が効率的に計算できるという仕組みになっているのです。

売上の時に受け取った消費税をマークするのに「課税売上10%」という税区分を例に出しましたが、2割特例や簡易課税を適用しない事業者は、費用の支出時に支払った消費税も把握する必要があります。その代表例に「課対仕入10%」という税区分もあります。(詳しくは後述します。)

このように、消費税を計算する上で必要な取引に税区分でマークしておいて、後から消費税の確定申告書で、それぞれの税区分ごとに集計して納税額を計算するのです。

日々の取引を仕訳する際に、税区分という分類をしておくことで、消費税の確定申告書を効率的に作成できるのです。

税区分は、消費税の確定申告書作成に大きな役割を果たしていることがわかりました。

裏を返すと、税区分を正しく経理していないと消費税の納税額の計算を誤ることになるということも声を大にしてお伝えしておかなければなりません。

1-4 税区分を誤ると消費税の申告も誤ることになる

消費税の申告に必要な分類が税区分で、消費税の申告に必要な取引に税区分というマークをつけて、最後にその税区分ごとに集計して納税額を計算するという話をしました。

だから税区分を誤れば、消費税の申告に必要な集計を誤るのは当然です。

税区分恐るべし!

侮ってはいけないということですね。

具体例を使って、税区分を誤ると消費税の申告を誤るということを説明します。

【正しい税区分の例】

| 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 貸方税区分 |

|---|---|---|

| 売上高 | 1,100,000 | 課税売上10% |

| 売上高 | 3,300,000 | 課税売上10% |

| 売上高 | 2,200,000 | 課税売上10% |

| 合計 | 6,600,000 |

税区分が正しく経理されているとします。

すると2割特例を適用しているとすると消費税の納税額は、次のとおりになります。

売上の時に受け取った消費税 − 売上の時に受け取った消費税×80% = 消費税の納付税額

600,000 – (600,000×80%)= 120,000

【税区分を誤った例】

| 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 貸方税区分 |

|---|---|---|

| 売上高 | 1,100,000 | 課税売上10% |

| 売上高 | 3,300,000 | 対象外(誤り) |

| 売上高 | 2,200,000 | 課税売上10% |

| 合計 | 6,600,000 |

2つ目の売上の税区分の経理をうっかり「対象外」にしてしまったとします。

「対象外」とは消費税がかからない取引を分類するための税区分です。

上の税区分で2割特例を適用して消費税の納税額を計算すると次のようになります。

①売上の時に受け取った消費税 = (1,100,000 + 2,200,000)× 10/110 = 300,000

売上の時に受け取った消費税 − 売上の時に受け取った消費税×80% = 消費税の納付税額

300,000① – (300,000①×80%)= 60,000

| 税区分が正しい場合の納税額 | 税区分を誤った場合の納税額 |

|---|---|

| 120,000 | 60,000 |

今回の例は、たった一つ税区分を間違えたことで、本来納税する額よりも60,000少なく申告してしまったことになりました。

このように、税区分は消費税の申告の計算の基礎となる区分であるため、税区分をうっかり間違えただけで、消費税の納税額に直接影響を与えることになります。

本当ですね。

うっかりミスも許されないのかー。

決算の時にもう一度チェックが必要ですね!

ここまでで、税区分とはどのようなもので、どのような役割があるのかを確認してきました。

税区分は、消費税の確定申告にとても重要な役割を果たしていることがわかりました。

それでは次に、いよいよ税区分にはどのような種類があって、どのような取引にどの税区分を選択するのかという実務に直結する内容を理解していくことにしましょう。

2 消費税の税区分の意味を理解する

前章で「課税売上10%」という税区分を例に挙げていましたが、10%の消費税がかかる売上にこの税区分をつけていました。

このように、税区分は、主にその取引に消費税がかかるのかまたはかからないのか、かからない場合もどういう理由でかからないのかなど消費税法で規定する取引内容によって区分されます。

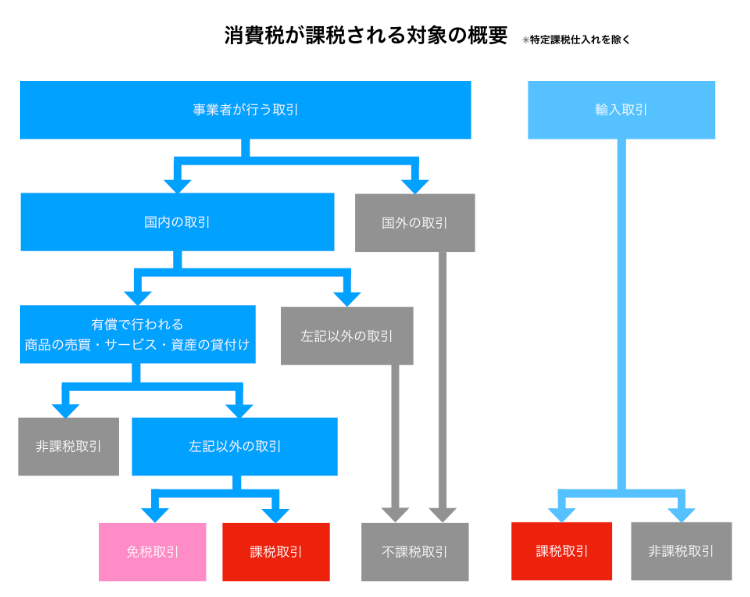

したがって、税区分を理解するためには、消費税法上の取引がどのように分類されるかをまずは理解する必要があります。

それでは、消費税法上は、取引がどのように分類されるかを見ていくことにしましょう。

2-1 消費税には大きく4つの取引分類がある

消費税法では、日々行われる取引を主に次の4つに分類しています。

- 課税取引

- 非課税取引

- 輸出免税取引

- 不課税取引

簡単にこの4つの取引の概略を説明します。

| 取引区分 | 取引の内容 |

|---|---|

| ① 課税取引 | 消費税がかかる取引 |

| ② 非課税取引 | 政策的に消費税がかからないようにしている取引や消費という性質に結びつかない取引(非課税取引は限定列挙。例、土地の売買、家屋の賃貸、社会保険医療など) |

| ③ 免税取引 | 輸出免税取引 |

| ④ 不課税取引 |

①〜③のいずれにも当てはまらない取引 |

②〜④は、消費税がかからない取引というところは共通しています。

事業者が行う取引は、すべてこの4つの取引の区分に分類できます。

そしてそれぞれの取引の区分に対応した税区分があります。

2-2 消費税の取引区分と税区分との対応関係

消費税法では、4つの取引の区分があって、その取引に対応した税区分があると解説しましたが、ある取引が、収入かそれとも支出かで消費税の取引区分と税区分との対応関係が変わってきます。

この両者の対応関係を収入と支出に分けて見ていきましょう。

2-2-1 収入の消費税の取引区分と税区分との対応関係

ある事業者が行なった取引が収入の場合は、消費税の取引区分と税区分との対応関係は以下のようになります。

【収入の場合の税区分】

| 消費税の取引区分 | 税区分 |

|---|---|

| 課税取引 | 課税売上 |

| 非課税取引 | 非課税売上 |

| 輸出免税取引 | 輸出売上 |

| 不課税取引 | 対象外 |

上の表は、ある売り上げが、消費税のかかる「課税取引」の場合は、その取引の税区分は、「課税売上」になるという意味です。

例えば、銀行から利息を受け取ったら、その収入は、「非課税取引」に該当する(後述)ので、その取引の税区分は、「非課税売上」になります。

事業で、輸出をしていたら、海外から受け取った収入は、「免税売上」という税区分になります。

国から補助金を受け取ったような、非課税取引にも、免税取引にも該当しないような収入を受け取った場合は、その取引の税区分は、「対象外」になります。

ちなみに、消費税の納税義務のある事業者で、2割特例や簡易課税制度を適用する場合は、収入の税区分だけわかっていればよいです。

したがって、次に解説する支出の方の税区分は知らなくて構いません。

また、簡易課税を適用する場合は、課税売上をさらに分類する必要があります。それは後述します。

2-2-2 支出の場合の消費税の取引区分と税区分との対応関係

ある事業者が支出を行なった場合は、消費税の取引区分と税区分との対応関係は原則以下のようになります。

【支出の場合の税区分】

| 消費税の取引区分 | 税区分 |

|---|---|

| 課税取引 | 課対仕入※ |

| 非課税取引 | 対象外 |

| 輸出免税取引 | |

| 不課税取引 |

※課税売上高が5億円超または課税売上割合が95%未満のような事業者はさらに分類あり。

支払いの取引の場合は、課税取引かそれ以外かを分類すれば十分です。

また、税区分は、会計ソフトによってその表示が多少異なる場合があります。

例えば「課対仕入」ではなく、「課税仕入」となっている場合もあったりします。

そしてこの支払いの方の税区分は、2割特例や簡易課税を適用する事業者には、無関係ということでしたね。

そのとおりです。

前述の2割特例や後述する簡易課税は、いずれも収入の消費税から支払いの消費税を計算するので、費用の支出時に支払った消費税を集計する必要がありません。支払い時の税区分はたとえ何が選択されていても会計ソフトで集計する場合は、支払い時の税区分は「課対仕入」かそれ以外に分類して集計されるため、「課対仕入」以外をどのように分類しても意味がないのです。

私が使っている会計ソフトには、「非課税仕入」や「不課税仕入」という税区分がありますが、、、

はい、そのような税区分は、だから意味がないということです。

消費税の納税額を計算する上で無視される税区分であるにもかかわらず、税区分決定にも時間も労力も要するのにその意味のない分類をしますかということです。

2-3 消費税のかかる取引には後ろに税率をつける

ここまでで、消費税の取引区分に対応した税区分をつけるという説明をしてきました。

次のルールは、消費税のかかる取引には、税区分に消費税の税率をつけるというものです。

| 取引の種類 | 消費税率 |

|---|---|

| 課税売上 | 10% |

消費税の税率が10%に上がって以降は、10%または軽減8%のいずれかをつけます。

ここまでで紹介した消費税のかかる取引を例にすると税区分は以下のように表示します。

- 課税売上10%

- 課税売上軽減8%

- 課対仕入10%

- 課対仕入軽減8%

軽減8%は、食品を購入した場合は消費税率が8%になる取引を指しています。

軽減税率の8%が適用されるのは、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」(詳しくは国税庁HP)です。

(引用 国税庁HP「よくわかる消費税軽減税率制度(令和元年7月)(パンフレット))

両者を誤って使用すると消費税の計算が正しく行われません。

2-4 会計ソフトでの税区分の登録の仕方

ここまでで取引の内容によって、税区分が決まるということを理解していただけたと思います。

それでは、その取引の税区分が分かったとしてどのように会計ソフトで表現すればいいのでしょうか。

❸ 貸借科目(貸借対照表に表示される資産、負債、純資産に分類される勘定科目)の税区分は、原則「対象外」。(例外あり)

まず1つ目、税区分の登録はどこに記録するかというと、それは、仕訳日記帳の仕訳で税区分を登録します。

そして、2つ目は、1つの仕訳には、借方と貸方があるように、借方税区分と貸方税区分の2つを登録していきます。

3つ目、例外はありますが、貸借科目の税区分は原則「対象外」となります。

実際に、税区分をどのように会計ソフトで登録するかというと、次のように仕訳で設定します。

国内で、商品を販売して11,000(税込10%)を現金で受け取った例(税込経理)

| 借方勘定科目 | 借方税区分 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方税区分 | 貸方金額 |

|---|---|---|---|---|---|

| 現金 | 対象外 | 11,000 | 売上高 | 課税売上10% | 11,000 |

確かに、借方と貸方に税区分がありますね。

売上の方に、「課税売上10%」という税区分が登録されるのは、イメージがつくのですが、現金の方にも税区分がついて、それが「対象外」なんですね。

3つ目の貸借科目(貸借対照表に表示される資産、負債、純資産に分類される勘定科目)の税区分は、原則「対象外」。という基本のとおりです。

消費税がかかるorかからない、そしてかからない場合に非課税か輸出免税かは、損益科目だけ判断すればいいと理解してください!

❷ 損益科目(損益計算書に表示される収益または費用に分類される勘定科目)に対してだけ、課税取引か、非課税取引か、輸出免税取引か、対象外かを判断すればOK。(例外あり)

最初は、この税区分判断のコツを大原則としてください。

ここで一応例外を紹介しておきます。

貸借科目でも対象外にならないケースです。

それは、「資産を購入または売却したケース」です。

2割特例と簡易課税を選択している場合は、支出は考えなくても良いので、ここでは、資産を売却した収入を例に紹介します。

帳簿価額500,000の社用車を600,000で売却した例の税区分は以下のようになります。

| 借方勘定科目 | 借方税区分 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方税区分 | 貸方金額 |

|---|---|---|---|---|---|

| 普通預金 | 対象外 | 600,000 | 車両運搬具 | 課税売上10% | 500,000 |

| 固定資産売却益 | 課税売上10% | 100,000 |

600,000の収入が課税売上になりますので、車両運搬具500,000と固定資産売却益100,000に対して「課税売上10%」の税区分をつけます。

次に、反対に売却損が出たケースも確認してみましょう。

帳簿価額500,000の社用車を400,000で売却した例の税区分は以下のようになります。

| 借方勘定科目 | 借方税区分 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方税区分 | 貸方金額 |

|---|---|---|---|---|---|

| 普通預金 | 対象外 | 400,000 | 車両運搬具 | 課税売上10% | 400,000 |

| 固定資産売却損 | 対象外 | 100,000 | 車両運搬具 | 対象外 | 100,000 |

消費税のかかる収入は売却価額の400,000だったので、400,000だけが課税売上10%になります。

これを仕訳にするとこのように車両運搬具を消費税のかかる分とかからない分に分けて登録します。

資産を売却するというのは頻繁にあることではないので、簿記初心者の方はこの部分は後回しにして、

貸借科目は、原則「対象外」!

資産の売却は税区分をつける必要があったな…

くらいに頭の片隅に残しておいてもらえれば十分だと思います。

3 実務に即した会計ソフトでの税区分の攻略法

ここからはこれまで学んできた「税区分」を実務でどのように使いこなしていけばいいのか、どのように会計ソフトに登録していくのかという実践編です。

税区分は、我が社提供の「全力会計」で134種類あります。

ただし、これをすべて知っている必要はありません。

まず攻略法の1つ目は、こうです。

- 2割特例を適用

- 簡易課税を適用

- 原則課税(一般課税)を適用(個別対応方式か一括比例配分方式かでも異なる)

この原則にしたがって、消費税の納税義務がある事業者には、消費税の申告上以下の4つタイプに分類されるため、そのタイプ別に解説していきます。

【Aタイプ】2割特例を適用し、簡易課税を選択していない事業者

【Bタイプ】2割特例を適用し、簡易課税を選択している事業者

【Cタイプ】2割特例を適用せず、簡易課税を選択している事業者

【Dタイプ】それ以外の事業者(2割特例も簡易課税も適用してない事業者)

上記のどの事業者に該当しているかによって、この章の読み進める程度が変わってきますので、自身がどの事業者に該当しているかを判定して、どこまで読み進めればいいかをしたの表で判断してください。

この実践編では、大きく3つのパターンに分けて解説していきます。

| 判定パターン | 対象の事業者タイプ |

|---|---|

| ❶ 自社の収入が課税取引、非課税取引、免税取引、不課税取引のどれに該当するかを判定する | A、B、C、D |

| ❷ 簡易課税を選択している場合は、課税取引の収入が第何種事業に該当するかを判定する | B、C |

| ❸ 支払いに消費税がかかっているかどうかを判定する | D |

この表からわかることは、パターン❶は、どんな事業者も必ずする判定で、パターン❷は、B、Cタイプの事業者のみすればいい判定で、パターン❸は、Dタイプの事業者のみが判定すればよいということです。

それでは、早速実務では、どのように税区分を判定していくかをみていきましょう。パターン1は消費税の納税義務のある全事業者対象です。

3-1 【パターン1】自社の収入が課税取引、非課税取引、免税取引、不課税取引のどれに該当するかを判定

読んでほしい対象のタイプは

対象タイプ:A、B、C、D

です。

ここでは、税区分を仕訳を登録していくにあたって、消費税を申告するどの事業者の方にも共通して知っておこなければならない事項を解説します。

パターン1では、自社の収入に関して、以下のように税区分を処理していきます。

❷ ❶の収入を返還したケースと貸倒れ債権を回収した場合の税区分に対応する。

一つずつ見ていきましょう。

3-1-1 自社の収入が消費税の4つの取引分類のどれに該当するかに判定

消費税法上は、取引を以下の4つに分類すると説明し、その概要は解説してきましたが、実際にどういう取引がそれぞれ以下の4つに分類されるかの解説がまだでした。

- 課税取引

- 非課税取引

- 輸出免税取引

- 不課税取引

正直に言って世の中にあるすべての取引に関してこの分類を正確に行うことは、簡単ではありません。

ただし、自分の会社の経理だけにフォーカスして自社の取引を正しく分類していくのは、そう難しくはありません。

なぜなら自社の会社の取引は、同じような取引が繰り返されるので、一度税区分を判定してしまえばあとはパターン化しやすいからです。

では、実際に実務に即してどのように攻略していけば良いかをわかりやすく解説していきます。

まず、一つ目に大切なことは、自社の収入の税区分を特定すること!です。

【STEP1】売上の種類を特定

自社が収入を獲得する手段は、通常限られているかと思います。

まず、税区分を攻略するにあたって第一にすることは、メインの売上だけにかかわらず副収入的な収入も含めてすべての収入を洗い出します。

例えばレストランを経営しているとすれば、イートインの売上と、テイクアウトの売上が想定されます。料理教室の売上もあるかもしれません。あとは、銀行預金を持っているため、通常は、利息収入もあるでしょう。

5つも6つも売上の種類がある会社はそう多くないのではないでしょうか。

したがって、まずは【STEP1】売上の種類を特定します。

次にその特定した売上は、それぞれ消費税法でいうところの4つの取引区分のうち、どれに該当するかを特定し、その取引区分から以下の表に当てはめて【STEP2】税区分を特定しましょう。

前述の4つの取引とそれに対応する税区分との関係は以下のようになっています。

| 消費税の取引区分 | 税区分 |

|---|---|

| 課税取引 | 課税売上 |

| 非課税取引 | 非課税売上 |

| 輸出免税取引 | 輸出売上 |

| 不課税取引 | 対象外 |

それでは、4つの取引区分にどのように判定していくかを次のフローチャートに当てはめて判定していきましょう。

先に挙げたレストランのイートインの売上とテイクアウトの売上、銀行の利息収入を例に判定してみましょう。

まずは、収入を得ている取引を次の図に当てはめていきます。

まずはレストランのイートインとテイクアウト収入を同時に判定してみます。

【STEP1】事業者が行う取引か YES

法人や個人事業主であれば事業者が行う取引になります。

【STEP2】国内の取引かどうか YES

取引が国内で行われたかどうかで判定します。

【STEP3】有償の取引かどうか YES

対価を得て、商品の売買やサービスの提供、資産の貸付けを行っているかどうかで判定します。

【STEP4】非課税取引かかどうか NO

非課税取引は、以下の取引を指ます。

- 土地の売買・貸付け

- 有価証券、支払手段の取引

- 利子、保証料、保険料等

- 郵便切手類、印紙、証紙の取引

- 物品切手等(商品券、プリペイドカード等)の取引

- 国、地方公共団体等の行政サービス(住民票の手数料等)

- 外国為替に関するサービス

- 社会保険医療等

- 介護保険サービス、社会福祉事業等のサービス

- 助産

- 埋葬料、火葬料

- 一定の身体障害者用物品の売買、貸付け等

- 各種学校等の授業料、入学金、施設設備費等

- 教科用図書の売買

- 住宅の貸付け

このいずれにも該当しないので、NO

【STEP5】免税取引か NO 課税取引に決定!

免税取引というのは、その取引が輸出取引かという意味です。国内のレストランの収入が輸出になることはないので、「課税取引」であることがわかります。

最後に課税取引なので、税率が10%か8%かどうかを決定します。

テイクアウトは、軽減税率8%で、イートイン(外食)は、10%です。

したがって、税区分は、次のように決定できます。

- イートイン売上 課税売上10%

- テイクアウト売上 課税売上軽減8%

続いて利息収入を見てみましょう。

【STEP1】事業者が行う取引か YES

【STEP2】国内の取引か YES

【STEP3】有償の取引か YES

【STEP4】非課税取引か YES

非課税取引の「利子、保証料、保険料等」の利子に該当するので、利息収入の税区分は「非課税取引」であることがわかります。

したがって、税区分は、非課税取引 「非課税売上」になります。

消費税を正しく申告するためには、税区分の特定がとても大切というお話をしました。

このフローチャートの判定は、次の記事の抜粋になりますので、この解説ではよくわからなかったという場合は、次の記事を参照してください。

もしどうしてもわからない場合は、税務署に電話すると、電話相談センターを選択できますので、そこで質問してでも必ずこの自社の収入の税区分は正しいものを特定してください!

わかりました!

とにかく、収入の税区分の特定は一番大事ということですね!

(やっと出れた)

3-1-2 収入の返金・貸倒れ・貸倒れ債権の回収の税区分の設定

収入に関する税区分が特定できたら、次に収入の取引のうち返品や割り戻しなどを行なって返金した場合、売掛債権が貸し倒れた場合と貸倒れ計上していた債権が回収された場合にも決まった税区分を設定する必要があります。

- 収入のうち返金した場合の税区分

- 貸倒れ計上した場合の税区分

- 貸倒れ計上していた債権を回収した場合の税区分

上記3つの税区分について1つ1つ解説していきます。

3-1-2-1 収入のうち返金(対価の返還)をした場合の税区分

収入を得た後、返品や割り戻しなどを行なって返金した場合に、それ固有の税区分を設定する必要があります。

収入から返金した場合は、収入の種類によって以下のように税区分を決定する。

- 課税取引の返還 課税売上返還+税率

- 非課税取引の返還 非課税売上返還+税率

- 免税取引の返還 輸出売上返還+税率

収入を受け取った後に、売上値引きをしたり、売上割戻金や販売奨励金を支払ったり、売り上げた商品について返品を受けたことなどにより売掛金の減額や返金等を行う場合には、その取引の内容に応じて「課税売上返還」「非課税売上返還」「輸出売上返還」という税区分を決定し、最後に税率を区分します。

収入の対価の返還に関する税区分の代表例を挙げると以下のとおりです。

- 課税売上返還10%(略→課税売返10%)

- 課税売上返還軽減8%(略→課税売返軽減8%)

- 非課税売上返還(略→非課税売返)

- 輸出売上返還(略→輸出売返)

例えば、課税取引の収入11,000(税込 10%)が後からキャンセルになって、返金した場合、次のように税区分を記帳します。(税込経理)

| 借方勘定科目 | 借方税区分 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方税区分 | 貸方金額 |

|---|---|---|---|---|---|

| 売上戻り高 | 課税売上返還10% | 11,000 | 普通預金 | 対象外 | 11,000 |

3-1-2-2 貸倒れが発生した時の税区分

次に、収入うち課税取引で得た売掛債権が貸し倒れた場合の税区分を確認していきましょう。

- 課税売上貸倒10%(課税売倒10%)

- 課税売上貸倒軽減8%(課税売倒軽減8%)

例えば、課税取引の収入1,100,000(税込 10%)を回収できず、貸倒損失を計上した場合(貸倒引当金を330,000計上済み)、次のように税区分を記録します。(税込経理)

| 借方勘定科目 | 借方税区分 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方税区分 | 貸方金額 |

|---|---|---|---|---|---|

| 貸倒損失 | 課税売倒10% | 770,000 | 売掛金 | 対象外 | 1,100,000 |

| 貸倒引当金 | 課税売倒10% | 330,000 |

3-1-2-3 貸倒れていた債権が回収された場合の税区分

課税売上貸倒回収+税率

(略して課税売回+税)

課税取引の債権に対して貸倒損失を計上していて、その債権が回収された場合には、「課税売上貸倒回収」という税区分を設定します。

その貸倒れていた債権の税率によって以下のような税区分を選択します。

- 課税売上貸倒回収10%(課税売回10%)

- 課税売上貸倒回収軽減8%(課税売回軽減8%)

例えば、課税取引で売り上げていた債権330,000(税込 10%)を回収した場合、次のように税区分を記録します。(税込経理)

| 借方勘定科目 | 借方税区分 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方税区分 | 貸方金額 |

|---|---|---|---|---|---|

| 普通預金 | 対象外 | 330,000 | 償却債権取立益 | 課税売回10% | 330,000 |

ちなみに【Aタイプ】2割特例を適用し、簡易課税を選択していない事業者の方は、税区分は以下の4種類の税区分だけ記録したら後は、すべての取引を「対象外」とするだけで正しい消費税の申告書が出来上がります!

- 課税取引の収入 課税売上10% or 課税売上軽減8%

- 課税取引の返還 課税売返10% or 課税売返軽減8%

- 貸倒損失計上 課税売倒10% or 課税売倒軽減8%

- 貸倒れ債権の回収 課税売回10% or 課税売回軽減8%

❶ 収入の取引には、課税取引には「課税売上+税率」で記帳。それ以外の収入には「対象外」(❸を除く)。

具体的には、以下のように仕訳帳に記帳するイメージです。

❶から❹に該当する取引には、それに対応する税区分を記帳します。

レストランのイートインで11,000円を売り上げた。

| 借方勘定科目 | 借方税区分 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方税区分 | 貸方金額 |

|---|---|---|---|---|---|

| 現金 | 対象外 | 11,000 | 売上高 | 課税売上10% | 11,000 |

上記4つ以外の取引には、「対象外」で記帳します。

レストランで使うお皿を16,500円分購入した。

| 借方勘定科目 | 借方税区分 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方税区分 | 貸方金額 |

|---|---|---|---|---|---|

| 消耗品費 | 対象外 | 16,500 | 現金 | 対象外 | 16,500 |

この特定した収入以外はすべて「対象外」をつけるコツは、あくまで【Aタイプ】2割特例を適用し、簡易課税を選択していない事業者限定です。

それでは、Aタイプの方は、この判定さえできれば他の税区分を判定する必要はありませんので、終了です。

Aタイプ以外の方は、自社の収入の税区分を特定した後は、また次を読み進めてくださいね。

3-2 【パターン2】簡易課税を選択している場合は課税取引の収入が第何種事業に該当するかを判定する

読んでほしい対象のタイプは

対象タイプ:B、C

【Bタイプ】2割特例を適用し、簡易課税を選択している事業者

【Cタイプ】2割特例を適用せず、簡易課税を選択している事業者

です。

ここでは、簡易課税制度を選択している場合の税区分の選択の仕方を解説します。

簡易課税制度を選択している場合は、パターン1で、課税取引と判断した税区分が「課税売上」ではなく、簡易課税特有の例えば「課売五10% 」というような事業区分というものに応じて税区分を使い分けます。

課税取引以外の収入の処理方法は、パターン1と同じです。

繰り返しますが、違うのは、パターン1で課税取引として「課税売上」という税区分を設定していた収入だけ簡易課税では異なる税区分を設定する必要があるということです。

それでは、簡易課税制度特有の税区分について解説していきます。

3-2-1 簡易課税制度の概要

消費税の納税額は、以下のように計算するというのはすでに説明しました。

売上の時に受け取った消費税 − 費用の支出時に支払った消費税 = 消費税の納付税額

簡易課税を選択すると、「費用の支払いの時に支払った消費税」部分を実際に支払った消費税ではなく、売上の時に受け取った消費税にみなし仕入率(40%から90%)というものをかけて計算します。

売上の時に受け取った消費税 − 売上の時に受け取った消費税 × みなし仕入率 = 消費税の納付税額

みなし仕入率というのは、収入ごとにその収入がどの業種に当てはまるかで下記のように決定します。

| 事業区分 | みなし仕入率 | 該当する事業 |

|---|---|---|

| 第一種事業 | 90% | 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。 |

| 第二種事業 | 80% | 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)をいいます。 |

| 第三種事業 | 70% | 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をいい、第一種事業、第二種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。 |

| 第四種事業 | 60% | 第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業および第六種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。 なお、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第四種事業となります。 |

| 第五種事業 | 50% | 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除きます。 |

| 第六種事業 | 40% | 不動産業 |

それでは、実際に先のレストランの例でその収入が、簡易課税制度では第何種事業に該当するかを判定してみましょう。

イートインは、飲食店業ということで、基本的には、第四種事業に該当します。

テイクアウトは、店内で調理している場合は、第三種に該当し、店内で調理をしていなければ第二種に該当することになります。

ここでレストランのイートイン売上しかないケースを例に単純化して消費税を計算してみましょう。

売上が1年を通じて22,000,000(うち消費税が2,000,000)であったとします。

費用の支出時に支払った消費税(これを仕入税額控除額と呼びます。)は、みなし仕入率を使って以下のように計算します。

費用の支出時に支払った消費税 = 売上の時に受け取った消費税 × みなし仕入率

したがって、費用の支出時に支払った消費税は、イートインの売り上げは、第四種事業の60%がみなし仕入率なので以下のように計算されます。

2,000,000 × 60% = 1,200,000

したがって、消費税の納付額は、売上の時に受け取った消費税 − 費用の支出時に支払った消費税と計算しますので、以下の結果になります。

2,000,000 – 1,200,000 = 800,000

簡易課税も、2割特例と同じで、消費税の納税額は、収入だけ把握していれば計算できるということですね!

3-2-2 簡易課税の税区分

簡易課税での納税額の算出方法は、以下の計算式で求められることがわかりました。

売上の時に受け取った消費税 − 売上の時に受け取った消費税 × みなし仕入率 = 消費税の納付税額

つまり、消費税の納税額を計算するためには、収入の方の消費税さえ把握していればよいということがわかります。

ただし、簡易課税では、支払いの方の消費税は無視していい代わりに、みなし仕入率を把握するために収入が第何種事業に該当するかを知る必要があります。

攻略法はこうです。

【STEP1】自社の消費税のかかる売上(課税売上)が第何種事業に該当するかを特定

【STEP2】簡易課税用の税区分を決定

まず最初に、3-1の【パターン1】で自社の収入が課税取引、非課税取引、免税取引、不課税取引のどれに該当するかを判定します。

【STEP1】次に「課税取引」に該当するとわかった収入が以下の表のどの業種に該当するかを判定します。

| 事業区分 | みなし仕入率 | 該当する事業 |

|---|---|---|

| 第一種事業 | 90% | 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。 |

| 第二種事業 | 80% | 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)をいいます。 |

| 第三種事業 | 70% | 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をいい、第一種事業、第二種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。 |

| 第四種事業 | 60% | 第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業および第六種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。 なお、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第四種事業となります。 |

| 第五種事業 | 50% | 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除きます。 |

| 第六種事業 | 40% | 不動産業 |

簡易課税で申告する上で最も重要なものの一つが上の表で示した事業区分です。

簡易課税の場合は、みなし仕入率で仕入控除税額(費用の支出時に支払った消費税)の金額が決まりますので、この判定を誤ると消費税の納税額を10%単位で誤ることになります。

逆に言えばこの事業区分さえ正しくできていれば、税務署から誤りを指摘される可能性が大幅に少なくなるということです。

自社の収入が第何種事業にあたるかがわからない場合は、税務署に確認を取ることをおすすめします。

一度確認してしまえば、事業内容が大きく変わらないことがほとんどかと思いますので、その後は安心して申告書を作成することができます。

そして、自社の収入がどの業種になるかがわかったら

【STEP2】業種(事業区分)に対応する税区分を決定します。

事業区分に対応した税区分は以下のとおりです。

| 簡易課税の事業区分 | 税区分 |

|---|---|

| 第一種事業 | 課売一10%(or 課売一軽減8%) |

| 第二種事業 | 課売二10%(or 課売二軽減8%) |

| 第三種事業 | 課売三10%(or 課売三軽減8%) |

| 第四種事業 | 課売四10%(or 課売四軽減8%) |

| 第五種事業 | 課売五10%(or 課売五軽減8%) |

| 第六種事業 | 課売六10%(or 課売六軽減8%) |

レストランのイートインで11,000円を売り上げた例で仕訳は以下のようになります。

| 借方勘定科目 | 借方税区分 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方税区分 | 貸方金額 |

|---|---|---|---|---|---|

| 現金 | 対象外 | 11,000 | 売上高 | 課売四10% | 11,000 |

パターン1とほとんど同じで、課税売上だけ収入の事業区分によって、課売四や課売五といった簡易課税特有の税区分を選択すればいいのですね。

3-2-3 返還のケースの簡易課税の税区分

パターン1でも返品や値引き等での収入の対価の返還は、課税売上返還10%というように経理するように説明しました。

簡易課税の場合も、課税取引の収入の返還については、次の税区分を使って経理します。

- 課売一10%返(課売一軽減8%返)

- 課売二10%返(課売一軽減8%返)

- 課売三10%返(課売一軽減8%返)

- 課売四10%返(課売一軽減8%返)

- 課売五10%返(課売一軽減8%返)

- 課売六10%返(課売一軽減8%返)

例えば、テイクアウト売り上げ(第三種)の11,000(税込 10%)があとからキャンセルになって、返金した場合、次のように税区分を記録します。

| 借方勘定科目 | 借方税区分 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方税区分 | 貸方金額 |

|---|---|---|---|---|---|

| 売上戻り高 | 課売三返10% | 11,000 | 現金 | 対象外 | 11,000 |

簡易課税制度特有の税区分については、以上です。

貸倒損失を計上したケースや、貸倒れ債権を回収した場合の税区分はパターン1で説明した税区分で変わりありません。これらには簡易課税特有の税区分を選択する必要はありません。

3-2-4 簡易課税を選択していて2割特例を適用する場合は事業区分は適当でよい

ここで、簡易課税制度を選択した上で2割特例を選択していた場合の補足です。

つまり【Bタイプ】2割特例を適用し、簡易課税を選択している事業者に限定した話です。

基本的には、これまで解説したように簡易課税の場合は、事業区分によって税区分を決定します。

しかしながら2割特例を適用している事業者は、費用の支出時の消費税(仕入税額控除額)を、この事業区分に関係なく一律80%を、受け取った消費税にかけて計算します。

したがって、以下のどの税区分を使っていたとしても計算結果は同じになります。

- 課売一10%(課売一軽減8%)

- 課売二10%(課売一軽減8%)

- 課売三10%(課売一軽減8%)

- 課売四10%(課売一軽減8%)

- 課売五10%(課売一軽減8%)

- 課売六10%(課売一軽減8%)

つまり、簡易課税を選択していて2割特例を適用する事業者は、課税取引に関しては、上記6つのうちいずれの税区分を選択してもOKです。

2割特例を適用できるのは、基準期間の課税売上高1,000万円以下の小規模事業者に限られていますし、また、令和8年9月30日までの日に属する課税期間までの期間限定の特例ですので、遅かれ早かれ事業区分をする必要があるということは頭の片隅おいておきましょう。

3-3 【パターン3】 支払いに消費税がかかっているかどうかを判定

パターン2までは、2割特例か簡易課税制度を適用している事業者について、解説してきました。

このパターン3は、それ以外の事業者がどのように税区分を決定していくのかというところを解説します。

読んでほしい対象のタイプは、

Dのみ

(【Dタイプ】A、B、C以外の事業者(2割特例も簡易課税も適用してない事業者)

です。

消費税の納付税額の算式をもう一度確認します。

売上の時に受け取った消費税 − 費用の支出時に支払った消費税 = 消費税の納付税額

このパターン3では、「費用の支出時に支払った消費税(仕入税額控除額) 」も収入と同様にその取引ごとに税区分を判定するというところが最大のポイントです。

費用の支出時に支払った消費税(仕入税額控除額)の計算方法は、大きく2通りあります。

- 費用の支出時に支払った消費税(仕入税額控除額)を全額控除できるパターン

- 費用の支出時に支払った消費税(仕入税額控除額)のうち一定割合を控除できるパターン

多くの中小企業では、1の全額控除できるパターンになります。

こちらの方が2つ目のパターンよりずっとシンプルになっています。

簡易課税や2割特例を適用しない場合は、1つ目のパターンになることを願うばかりですね。

2つ目のパターンになったとしても、比較的簡単な処理方法が用意されているので、そこまで心配することもないので安心してください。

3-3-1 全額控除か一定割合の控除かの判定方法

前述の2パターンのどちらに該当するかの判定方法を説明します。

次の要件の両方を満たす場合は、全額控除できるシンプルな方法で仕入税額控除額を計算できます。

- 当課税期間中の課税売上高が5億円以下の場合

- 当課税期間中の課税売上割合が95%以上の場合

一つずつ確認していきましょう。

3-3-1-1 当課税期間中の課税売上高が5億円以下かどうか

課税期間というのは、消費税の申告対象となる期間を意味します。

届出を提出して申告する対象の期間を短くしている事業者でなければ、課税期間は、会計年度と一致します。

2025年4月1日から2026年3月31日の会計年度の場合は、課税期間も2025年4月1日から2026年3月31日になります。

課税売上高というのは、大雑把にいうと以下の算式で求められます。

課税売上高 = 消費税がかかる売上の合計額 + 輸出取引等の免税となる売上の合計額

課税売上高は、消費税が課税される取引の売上金額(税抜金額)と、輸出取引などの免税売上金額の合計額 です。 返品、値引きや割戻等がある場合には、これらの合計額(税抜金額)を差し引きます。

課税売上高については、次の記事で詳しく解説しています。

この課税売上高が5億円を超えていると、全額控除の方法は採用できず、一定割合の控除の方法で仕入税額控除額を計算することになります。

3-3-1-2 当課税期間中の課税売上割合が95%以上かどうか

課税売上割合とは、次の算式で計算されます。

課税売上割合 = 課税売上高 / 課税売上高 + 非課税売上※の合計額

※非課税売上:前述の非課税取引に該当する収入の合計額

具体例で課税売上割合を確認していきましょう。

| 取引区分 | 金額 |

|---|---|

| 課税取引の収入合計 | 15,000,000円 |

| 輸出免税の合計 | 1,000,000円 |

| 非課税取引の収入の合計 | 4,000,000円 |

| 合計 | 20,000,000円 |

この例で課税売上割合を計算すると次のようになります。

(15,000,000円+1,000,000円) / (15,000,000円+1,000,000円+4,000,000円)= 80%

この例では、課税売上割合が95%未満になるので、全額控除の方法は採用できず、一定割合の控除の方法で仕入税額控除額を計算することになります。

全額控除の方法を取れるのは、以下の条件の両方を同時に満たしている必要があります。

- 当課税期間中の課税売上高が5億円以下の場合

- 当課税期間中の課税売上割合が95%以上の場合

続いて、全額仕入税額控除できる事業者の税区分について解説していきますが、全額仕入税額控除できない事業者についてもこの税区分の攻略法は、仕入税額控除の基本として関係がありますので、このまま読み進めてください。

3-3-2 全額仕入税額控除ができる事業者の税区分の攻略法

ここでの解説は、全額仕入税額控除できない事業者についても、支出時の税区分の基本として、これを理解した上で、次の全額控除できない事業者向けの税区分の説明が続きますので、必ずここの解説も理解するようにしてください!

費用の支出時に支払った消費税(仕入税額控除額)の全額を控除できる事業者の支出の方の税区分をどのように攻略するかを解説します。

結論からいきます。

一つ一つ確認していきましょう。

3-3-2-1 消費税がかかるorかからないで判断する

「2-2 消費税の取引区分と税区分との対応関係」のところで基本をすでに解説していますが、もう一度確認してみましょう。

支出の方の取引については、消費税の取引区分と税区分との対応関係は以下のようになります。

【支出の場合の税区分】

| 消費税の取引区分 | 税区分 |

|---|---|

| 課税取引 | 課対仕入 |

| 非課税取引 | 対象外 (輸出は売上なので、実質支払いには存在しない。輸入は別の取り扱いがある。輸入は後述。) |

| 輸出免税取引 | |

| 不課税取引 |

収入の取引は、原則4つに分類するのに対して、支出の方は2つ、つまり、消費税がかかるかかからないかの2つの分類でよいのでしたね。

そのとおりです。

ここでは、理由もしっかり説明しておきましょう。

消費税のかからない支出に対して、「非課税仕入」や「対象外仕入」の税区分をつけるのはやめましょう。

全額控除できる事業者の支出の税区分は、「課対仕入」か「対象外」かのいずれかで十分なのです。

3-3-2-2 10%か軽減8%かでの決定

- 10% 課対仕入10%

- 軽減8% 課対仕入軽減8%

支出の方の消費税についても、消費税のかかる取引については、それが10%が適用される取引であれば「課対仕入10%」、軽減8%が適用される取引であれば、「課対仕入軽減8%」という税区分を選択します。

3-3-2-3 インボイスがあるかどうかでの決定

2023年10月1日からインボイス制度が始まりました。

2割特例と簡易課税制度を選択していない事業者は、支払った先からインボイスをもらえるかによって消費税の申告内容が、つまり、費用の支出時に支払った消費税の計算(仕入税額控除の計算)が変わってきますので、税区分にも影響を与えることになります。

インボイスに関する税区分の説明の前に、その前提知識となるインボイスの有無による仕入税額控除の計算の概略をここで簡単におさらいしておきます。

この仕入税額控除の計算において、インボイスがないと支出時に支払った消費税を差し引くことができないというのがインボイス制度の最大のポイントです。

支出時に受け取った請求書や領収書にインボイス発行事業者の登録番号(T+13桁の番号)や税率ごとの消費税額などの一定の事項が記載されていることで、それをインボイス制度に適合したものとしてそれらの書類を保存している場合のみ仕入税額控除が全額できるというルールになっています。

| 2023年10月1日〜 | 2026年10月1日〜 | 2029年10月1日〜 |

|---|---|---|

| 80%控除可能 | 50%控除可能 | 控除不可 |

例えば、2025年10月に11,000円(税込)の消耗品を購入したとして、購入先のお店からインボイスと認められる請求書等を受け取れなかった場合には、インボイスがあれば消費税1,000円を仕入税額控除できたところ、インボイスがないために1,000円×80%=800円しか控除できない。これがインボイス開始後の消費税の税額計算です。

インボイス制度が開始してからは、帳簿付けの際に、このインボイスがあるかないかを区分して記帳しておく必要が出てきました。

そしてこのインボイスの有無によって、どのような税区分になるかは、会計ソフト各社によって対応が分かれています。大きく3つに分類されます。

| 税区分+チェック型 | 税区分が増える型 | 税区分+複数の選択肢型 |

|---|---|---|

|

「課対仕入10%」のように税区分を選択した後に、インボイスがあればチェックを入れ、なければチェックをしないという形。 控除率は取引日によって自動計算される。 ※全力会計はこちら |

課対仕入10%(控除80)というように選択肢が増える形。 ただでさえ沢山ある税区分がさらに増え、煩雑になるデメリットがある。 |

「課対仕入10%」のように税区分を選択した後に、インボイスありを「適格」。なしを「区分記載」。その後に控除率「100%」か「80%経過措置」を選択させる。 選択肢を複数増やした上にさらに法律用語を使うというもはや使い勝手を無視した形と言える。 |

お使いの会計ソフトがどの形かを把握して、インボイスの有無を税区分に反映させましょう。

ちなみの我が全力会計はユーザーフレンドリーを掲げていますので、一番使い勝手の良い「税区分+チェック型」になっています。

このチェックが入っていると仕入税額控除100%で計算し、チェックが外れていると取引日によって控除率が80%なら80%で計算されます。

3-3-2-3 全額仕入税額控除できる事業者の税区分登録の具体例

支出時の消費税の合計額を全額控除できる事業者の支出時の税区分の登録の仕方をここまで解説してきました。

実際にどのように会計ソフトに登録するかをここでは示したいと思います。

【例1】パソコンをインボイス発行業者から220,000円で購入した例(税込経理)

| 借方勘定科目 | 借方税区分 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方税区分 | 貸方金額 |

|---|---|---|---|---|---|

| 消耗品費 | 課対仕入10%適格※ | 220,000 | 現金 | 対象外 | 220,000 |

※ここでは、記事の上では表示がしやすいという意味でインボイスの有無を税区分に表示する形にしました。「適格」というのはインボイスがあるという意味で会計ソフトでよく使われる用語です。

【例2】法務局の出張所で登記事項証明書の発行費用600円を支出した例(非課税取引)

| 借方勘定科目 | 借方税区分 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方税区分 | 貸方金額 |

|---|---|---|---|---|---|

| 租税公課 | 対象外 | 600 | 現金 | 対象外 | 600 |

この登記簿の支出例は、支出の場合は、非課税取引であったとしても分類しても意味がないので「対象外」を選択しよう!と説明を受けた部分ですね。

登記簿の発行手数料が非課税だなんて知りませんでした。そしてこれをわざわざ調べて「非課税仕入」とするその時間は、世界一無駄な時間になるということですね。

3-3-3 全額仕入税額控除ができない事業者の税区分の攻略法

以下のいずれかに該当する事業者が、この3-3-3で解説する対象者になります。

- 当課税期間中の課税売上高が5億円超の場合

- 当課税期間中の課税売上割合が95%未満の場合

3-3-3-1 一括比例対応方式と個別対応方式の違いの概略

上記のいずれかに該当する事業者は、仕入税額控除の計算において、以下の2通りの方法から選択することになります。

| 一括比例配分方式 | 個別対応方式 |

|---|---|

|

控除対象仕入税額の金額を以下の算式で求める。 課対仕入の税額の合計額 × 課税売上割合 |

課対仕入を更に以下の3つに分け、仕入税額控除の計算をそれぞれで計算する。 ❶課税売上にのみ要する課対仕入 全額控除 |

両者の違いを具体例で確認していきましょう。

事務所用の部屋1戸と居住用の部屋1戸を賃貸する事業者を例で説明します。

事務所用の部屋の賃貸料は、課税取引です。居住用の部屋の賃貸料は、非課税取引です。

課対仕入として消費税を支払った取引が以下のようにあったとします。

| 区分 | 仕入金額(税抜金額) | 仕入税額 |

|---|---|---|

| 事務所用の建築費用 (課税売上にのみ要する課対仕入) |

30,000,000 | 3,000,000 |

| 居住用の建築費用 (非課税売上にのみ要する課対仕入) |

25,000,000 | 2,500,000 |

| 事務所用と居住用両方にかかった建築費用 (課税売上と非課税売上に共通して要する課対仕入) |

10,000,000 | 1,000,000 |

| 合計 | 65,000,000 | 6,500,000 |

課税売上割合は50%とします。

【一括比例配分方式の仕入税額控除額の計算例】

6,500,000 × 50% = 3,250,000

【個別対応方式の仕入税額控除額の計算例】

課税売上にのみ要する課対仕入の3,000,000は全額控除できる。

非課税売上にのみ要する課対仕入の2,500,000は全額控除できない。

課税売上と非課税売上に共通して要する課対仕入の1,000,000は課税売上割合分だけ控除できる。

上記を踏まえて計算すると個別対応方式の仕入税額控除額は以下のようになります。

3,000,000 + 1,000,000 × 50% = 3,500,000

一括比例配分方式について詳しく知りたいという方は、以下の記事で詳しく解説していますのでこちらをご覧ください。

個別対応方式について詳しく知りたいという方は、以下の記事で詳しく解説していますのでこちらをご覧ください。

一括比例配分方式も個別対応方式も自由に選択できますが、一度選択すると2年間は継続適用しなければいけないというルールがありますので、その点ご注意ください!

一括比例配分方式の方が税区分は簡単ですので、こちらから先に解説していきます。

3-3-3-2 一括比例対応方式の税区分の攻略法

一括比例対応方式の税区分は、ズバリこうです!

一括比例配分方式の場合は、全額控除できない複雑な計算をしそうなのに、全額控除のやり方と同じでいいんですか?

ラッキー!

実は、そうなんです。

消費税の仕入税額控除の計算は、支払った消費税に課税売上割合をかけて行うという一手間あるのですが、税区分の設定には、影響がないので、全額控除のやり方と変わるところは、基本的にはありません。

消費税の計算は、会計ソフトあるいは税務ソフトが、税区分さえ正しく設定していれば、税区分ごとに集計して必要な計算をして正しく算出してくれます。

一括比例配分方式では、税区分はそのままで、仕入税額控除の部分を会計ソフトの方で自動計算すれば正しく計算できるので、全額控除のときに登場しなかった税区分を設定する必要がないのです。

具体的にどのように税区分を設定するかを紹介しておきます。

| 取引内容 | 税区分 |

|---|---|

| 課税売上にのみ要する課対仕入 |

課対仕入10% (+インボイスの有無情報) |

| 非課税売上にのみ要する課対仕入 | |

| 課税売上と非課税売上に共通して要する課対仕入 |

つまり、一括比例配分方式は、取引内容が3種類あったとしても「課対仕入」という税区分を使うため、結局取引内容を3種類に区分する必要もなく、消費税のかかる支出には、「課対仕入」を選択しておけばOKということです。

3-3-3-3 個別対応方式の税区分の攻略法

個別対応方式は、一括比例配分方式とは異なり、税区分が増えます。

- 課税売上にのみ要する課対仕入 課税対応仕入

- 非課税売上にのみ要する課対仕入 非課税対応仕入

- 課税売上と非課税売上に共通して要する課対仕入 共通課税対応仕入

具体的には、取引内容に応じて以下のように税区分を設定します。

| 取引内容 | 税区分 |

|---|---|

| 課税売上にのみ要する課対仕入 |

課対仕入10%(軽減8%) |

| 非課税売上にのみ要する課対仕入 |

非対仕入10%(軽減8%) |

| 課税売上と非課税売上に共通して要する課対仕入 |

共対仕入10%(軽減8%) |

新しい税区分「非課税対応仕入」「共通課税対応仕入」が登場しました。

新しい税区分が2つ加わっただけなのですが、消費税のかかる支払いについて、毎回一つ一つ課税売上にのみ要する課対仕入に該当するのか、非課税売上にのみ要する課対仕入に該当するのか、それとも共通するものかの判定をしなければならないというのは、かなりの事務負担になります。

個別対応方式を採用した場合は、このように複雑な税区分を選定しなければなりません。

そしてこの税区分を誤ったら消費税の税額計算も誤るわけですもんね。

私なら、個別対応方式で計算した方が、よほど消費税が得でないと一括比例配分方式を選ぶでしょうね。

それでは、個別対応方式の場合は、仕訳でどのように税区分を登録するかを見ていきましょう。

先の例で事務所用の建築建物費用(33,000,000)と居住用の建物建築費用(27,500,000)、共通に要する部分の建物建築費用(11,000,000)の引き渡しを受けた例(インボイスあり 税込経理)

| 借方勘定科目 | 借方税区分 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方税区分 | 貸方金額 |

|---|---|---|---|---|---|

| 建物 | 課対仕入10%適格 | 33,000,000 | 普通預金 | 対象外 | 71,500,000 |

| 建物 | 非対仕入10%適格 | 27,500,000 | |||

| 建物 | 共通対仕入10%適格 | 11,000,000 |

個別対応方式の税区分の解説は以上です。

ここからは、少しマイナーな税区分について解説していきます。

3-3-4 輸入取引の税区分の攻略法

輸入取引の税区分は、全額控除できる事業者、一括比例配分方式の事業者、個別対応方式の事業者問わず共通です。

輸入取引については、これまで計算した方法とは、別個に仕入税額控除税額を計算するために、また違う税区分を用います。

一般的な輸入取引の仕訳で確認していきましょう。

| 借方勘定科目 | 借方金額 | 借方税区分 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |

|---|---|---|---|---|---|

| 仕入高 | ◯◯◯ | ❶課対輸入本体 | 買掛金 | ◯◯◯ | 輸入仕入、関税、海外運賃、保険料 |

| 仮払消費税等(仕入高※) | ◯◯◯ | ❷課対輸入消費税 | 輸入消費税国税分 | ||

| 仮払消費税等(仕入高※) | ◯◯◯ | ❸地方消費税貨物割 | 輸入消費税地方税分 | ||

| 仕入高 | ◯◯◯ | ❹課税対応仕入 | 通関手数料 |

※:税抜経理方式の場合は、仮払消費税等で、税込経理方式の場合は、仕入高と経理。

借方税区分について説明すると次のとおりです。

- ❶は課税売上対応輸入本体という税区分

- ❷は上の表で挙げられている課税売上対応輸入消費税

- ❸は輸入時に課せられる地方消費税

- ❹は国内取引として課税対象となる課税仕入

輸入取引の場合は、このように仕訳するのが一般的です。税区分はこのように登録します。❶❷❸が輸入に特有の税区分です。

実は❶と❸は消費税の申告の計算に影響を与えません。消費税の申告には、輸入の時に支払った消費税だけが必要になります。

したがって、これらの税区分を使わずに、消費税の計算の対象にならないという「税区分」である「対象外」としていても消費税の計算上何ら影響がありません。

輸入取引にかかる消費税についていは、次の記事で詳しく解説しています。

3-3-5 特定課税仕入の税区分の攻略法

課税売上割合が95%未満の事業者は、消費税でいう「特定課税仕入れ」という取引を把握する必要があります。

この例は、我が「全力会計」の例です。全力会計の場合は、特定課税仕入に関するリバースチャージ方式の申告書の作成を「特定課税仕入10%」の税区分をつけるだけですべて自動計算で行われます。

ただし、多くの会計ソフトでは、税区分の設定だけでは処理できず、マニュアルで特定課税仕入特有の処理を強いられるのが現状です。

お使いの会計ソフトでは、どのように処理する必要があるのかをチェックする必要があることにご注意ください!

特定課税仕入れの概略を説明します。

特定課税仕入れとは、課税取引となる支出のうち、次の2つのいずれかに該当する取引をいいます。

- 事業者向け電気通信利用役務の提供

- 特定役務の提供

3-3-5-1 事業者向け電気通信利用役務の提供の概略

事業者向け電気通信利用役務の提供とは、外国法人や非居住者がインターネット等を介して行う電子書籍・広告の配信などの役務の提供のうち事業者のみに提供されるサービスをいいます。

例えば、インターネットを介した広告の配信や、インターネット上でのゲームソフトやソフトウェアの販売所を提供するサービスなどが挙げられます。

3-3-5-2 特定役務の提供の概略

特定役務の提供とは、外国法人や非居住者が映画や演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容として行うサービスのうち、他の事業者に対して行うものをいいます。

例えば、芸能人として行う映画、テレビへの出演、音楽家として行う演劇、演奏、 職業運動家として行うスポーツ競技大会等への出場などがそれに当たります。

3-3-5-3 特定課税仕入れを行った場合の消費税の申告方法の概略

上記に該当する特定課税仕入れを行った事業者は、特定課税仕入れ分は、課対仕入10%として仕入税額控除の計算に含めることができますが、課税標準額にも含めることになります。

課税標準額というのは、消費税のかかる取引金額の合計額(税抜金額)をいいます。

例えば、以下のような取引をしていた事業者を例に確認していきましょう。

| 課税売上高(税抜き) | 1億円 |

| 非課税売上高 | 2,500万円 |

| 課税売上割合 | 80% |

| 課税仕入高(税込み) | 5,500万円 |

| 特定課税仕入 | 2,000万円 |

【消費税の納税額の計算】

1.課税標準額に対する消費税額

| ① 課税売上高 | 1億円 |

| ② 特定課税仕入れに係る支払対価の額 | 2,000万円 |

| 課税標準額に対する消費税額(①+②) | 1,200万円 |

2.課税仕入れ等に係る消費税額

| ① 課税仕入れに係る消費税額 | 5,500万円×10/110=500万円 |

| ② 特定課税仕入れに係る支払対価の額 | 2,000万円×10/100=200万円 |

| 課税仕入れ等に係る消費税額(①+②)×80%(課税売上割合) | 560万円 |

3.納付税額

| 納付税額 | 1,200万円-560万円=640万円 |

特定課税仕入れの取引金額は、課税標準には入るのですが、課税売上高には、入りませんので、貸方税区分を「課税売上10%」にしたとしても消費税の申告書は正確に作成することができません。

このようなことから、会計ソフト各社で操作方法がまちまちになっています。

繰り返しになりますが、全力会計の場合は、借方税区分に「特定課税仕入10%」を選択すると消費税の申告書作成に必要な処理は完結します。

特定課税仕入れついては、次の記事で詳しく解説しています。

3-3-5-4 特定課税仕入れがある場合の税区分仕訳例

特定課税仕入れに該当する取引があった場合の税区分を含めた仕訳例を紹介します。

特定課税仕入れに該当する広告宣伝費1,600,000円(税込10%)を支出した。

| 借方勘定科目 | 借方税区分 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方税区分 | 貸方金額 |

|---|---|---|---|---|---|

| 広告宣伝費 | 特定課仕10% | 1,600,000 | 普通預金 | 対象外 | 1,600,000 |

※これはあくまで全力会計の例です。お使いの会計ソフトではどのように処理すべきかを確認する必要があります。

3-3-6 支払いに対する返金等の税区分の攻略法

支払いに対する返金等の税区分は、全額控除できる事業者、一括比例配分方式の事業者、個別対応方式の事業者問わず共通です。

商品を購入した事業者がその取引を行った後に、販売業者から仕入値引きを受けたり、仕入割戻金や販売奨励金の支払を受けたり、仕入れた商品について販売業者へ返品をしたこと等により買掛金の減額等を行う場合には、商品を購入した事業者は、これらの金額に対応する消費税額について調整する必要があります。

これらが行われた場合には、取引の種類に応じて以下の税区分を選択します。

① 全額控除できる事業者または一括比例配分方式を採用している事業者

全額仕入れ税額控除できる事業所または一括比例配分方式を採用している事業者は、次の税区分を用います。

| 取引の内容 | 税区分 |

|---|---|

| 課対仕入に該当する取引の返還 | 課対仕入返還10% or 課対仕入返還軽減8% (課対仕返10% or 課対仕返軽減8%) |

| 特定課税仕入に該当する取引の返還 (一括比例配分方式の事業者のみ) |

特定仕入返還10%(特課仕返10%) |

② 個別対応方式を採用している事業者

個別対応方式を採用している事業者は、次の税区分を用います。

| 取引の内容 | 税区分 |

|---|---|

| 課税売上にのみ対応する課対仕入の返還 | 課対仕入返還10% or 課対仕入返還軽減8% (課対仕返10% or 課対仕返軽減8%) |

| 非課税売上にのみ対応する課対仕入の返還 | 非課税対応仕入返還10% or 非課税対応仕入返還軽減8% (非対仕返10% or 非対仕返軽減8%) |

| 課税売上と非課税売上に共通して要する課対仕入の返還 | 共通課税対応仕入返還10% or共通課税対応仕入返還軽減8% (共対仕返10% or 共対仕返軽減8%) |

| 課税売上にのみ対応する特定課税仕入の返還 | 課税対応特定仕入返還10% (特課仕返10%) |

| 非課税売上にのみ対応する特定課税仕入の返還 | 非課税対応特定仕入返還10% (非特仕返10%) |

| 課税売上と非課税売上に共通して要する特定課税仕入の返還 | 共通課税対応特定仕入返還10% (共特仕返10%) |

最後にこの取引に返還インボイス(適格返還請求書)があるかどうかも判定する必要があります。

インボイス発行事業者は、商品の返品や値引きに応じた際に返還インボイスを発行しなければなりません。

インボイスのある事業者からの返金かどうかを把握する必要があります。

「3-3-2-3 インボイスがあるかどうかかでの決定」でもあるようにこの税区分の把握の仕方は、会計ソフトによって、税区分+チェック型か、税区分が増える型か、税区分+複数の選択肢型かで異なります。

使っている会計ソフトに対応して処理しましょう。

返還の税区分を具体的な仕訳でどのように使用するかを確認しましょう。

全額控除できる事業者が、仕入れた商品に不良品があったため、税込11,000円分を返品した。(返品のインボイスを受け取った)

| 借方勘定科目 | 借方税区分 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方税区分 | 貸方金額 |

|---|---|---|---|---|---|

| 普通預金 | 対象外 | 11,000 | 仕入戻し高 | 課対仕返10%適格※ | 11,000 |

※ここでは、この記事では表示がしやすいという意味でインボイスの有無を税区分に表示する形にしました。つまり税区分が増える型です。

3-3-7 有価証券の売却

有価証券の売却の税区分は、全額控除できる事業者、一括比例配分方式の事業者、個別対応方式の事業者問わず共通です。

国内で、株式や国債、地方税、社債、受益証券(投資信託)などの有価証券を売却した時には、次の税区分を使います。

有価証券・金銭債権譲渡(有価証券譲渡)

有価証券の譲渡は、非課税取引なのですが、課税売上割合を計算する時の非課税売上高に算入する金額は、有価証券の譲渡収入の5%相当額と決まっているために、「非課税売上」という税区分とは別個に管理する必要があるのです。

具体的にどのように仕訳で税区分を記帳するかを確認しましょう。

【売却益が出たケース】900,000の投資有価証券を1,000,000で売却した。

| 借方勘定科目 | 借方税区分 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方税区分 | 貸方金額 |

|---|---|---|---|---|---|

| 普通預金 | 対象外 | 1,000,000 | 投資有価証券 | 有価証券譲渡 | 900,000 |

| 投資有価証券売却益 | 有価証券譲渡 | 100,000 |

【売却損が出たケース】1,000,000の投資有価証券を900,000で売却した。

| 借方勘定科目 | 借方税区分 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方税区分 | 貸方金額 |

|---|---|---|---|---|---|

| 普通預金 | 対象外 | 900,000 | 投資有価証券 | 有価証券譲渡 | 900,000 |

| 投資有価証券売却損 | 対象外 | 100,000 | 投資有価証券 | 対象外 | 100,000 |

売却価額に「有価証券譲渡」の税区分を設定するのがポイントです。

損失のパターンは売却した900,000にだけ「有価証券譲渡」の税区分を設定したいので、1,000,000を900,000と100,000に分けています。

最後にこれまで触れた税区分の一覧を確認しておきましょう。

4 消費税の税区分一覧

まずは、簡易課税で使用する税区分の一覧を確認しておきましょう。

4-1 簡易課税の税区分一覧

| 税区分 | 税区分の意味 |

|---|---|

| 課売一10% | 第一種事業に該当する課税売上10% |

| 課売一軽減8% | 第一種事業に該当する課税売上軽減8% |

| 課売二10% | 第二種事業に該当する課税売上10% |

| 課売二軽減8% | 第二種事業に該当する課税売上軽減8% |

| 課売三10% | 第三種事業に該当する課税売上10% |

| 課売三軽減8% | 第三種事業に該当する課税売上軽減8% |

| 課売四10% | 第四種事業に該当する課税売上10% |

| 課売四軽減8% | 第四種事業に該当する課税売上軽減8% |

| 課売五10% | 第五種事業に該当する課税売上10% |

| 課売五軽減8% | 第五種事業に該当する課税売上軽減8% |

| 課売六10% | 第六種事業に該当する課税売上10% |

| 課売六軽減8% | 第六種事業に該当する課税売上軽減8% |

| 課売一返10% | 第一種事業に該当する課税売上10%の返金(値引き) |

| 課売一返軽減8% | 第一種事業に該当する課税売上軽減8%の返金(値引き) |

| 課売二返10% | 第二種事業に該当する課税売上10%の返金(値引き) |

| 課売二返軽減8% | 第二種事業に該当する課税売上軽減8%の返金(値引き) |

| 課売三返10% | 第三種事業に該当する課税売上10%の返金(値引き) |

| 課売三返軽減8% | 第三種事業に該当する課税売上軽減8%の返金(値引き) |

| 課売四返10% | 第四種事業に該当する課税売上10%の返金(値引き) |

| 課売四返軽減8% | 第四種事業に該当する課税売上軽減8%の返金(値引き) |

| 課売五返10% | 第五種事業に該当する課税売上10%の返金(値引き) |

| 課売五返軽減8% | 第五種事業に該当する課税売上軽減8%の返金(値引き) |

| 課売六返10% | 第六種事業に該当する課税売上10%の返金(値引き) |

| 課売六返軽減8% | 第六種事業に該当する課税売上軽減8%の返金(値引き) |

| 課税売倒10% | 課税売上貸倒10%(課税売上10%の債権が貸し倒れた) |

| 課税売倒軽減8% | 課税売上貸倒軽減8%(課税売上軽減8%の債権が貸し倒れた) |

| 課税売回10% | 課税売上貸倒回収10%(課税売上10%の貸倒れ債権の回収) |

| 課税売回軽減8% | 課税売上貸倒回収軽減8%(課税売上軽減8%の貸倒れ債権の回収) |

| 対象外 | 上記の取引以外の取引 |

4-2 原則課税(一般課税)の税区分一覧

収入系の税区分と支出系の税区分に分けて表示します。

【収入系の税区分】

| 税区分 | 税区分の意味 |

|---|---|

| 課税売上10% | 税率10%の課税取引に該当する収入 |

| 課税売上軽減8% | 税率が軽減8%の課税取引に該当する収入 |

| 課税売返10% | 税率10%の課税取引に該当する収入10%の返金(値引き) |

| 課税売返軽減8% | 税率が軽減8%の課税取引に該当する収入軽減8%の返金(値引き) |

| 課税売倒10% | 課税売上貸倒10%(課税売上10%の債権の貸し倒れ) |

| 課税売倒軽減8% | 課税売上貸倒軽減8%(課税売上軽減8%の債権の貸し倒れ) |

| 課税売回10% | 課税売上貸倒回収10%(課税売上10%の貸倒れ債権の回収) |

| 課税売回軽減8% | 課税売上貸倒回収軽減8%(課税売上軽減8%の貸倒れ債権の回収) |

| 課税売回軽減8% | 課税売上貸倒回収軽減8%(課税売上軽減8%の貸倒れ債権の回収) |

| 輸出売上 | 輸出免税取引に該当する収入 |

| 輸出返還 | 輸出免税取引に該当する収入の返金(値引き) |

| 輸出貸倒 | 輸出免税取引で得た債権の貸し倒れ |

| 非課税売上 | 非課税取に該当する収入 |

| 非課税売返 | 非課税取に該当する収入の返金(値引き) |

| 非課税売倒 | 非課税取引で得た債権の貸し倒れ |

| 有価証券譲渡 | 有価証券の売却 |

| 非課税輸出※ | 非課税取引となるものの輸出 |

| 非課税輸出返 | 非課税取引となるものの輸出の返金(値引き) |

| 非課税輸出倒 | 非課税取引となるものの輸出で得た債権の貸し倒れ |

※非課税資産の輸出は、身体障害者用物品の輸出、金銭の貸付けや国債等の取得で債務者が非居住者であるものがそれにあたります。次の記事で詳しく解説しています。

【支出系の税区分】

| 税区分 | 税区分の意味 |

|---|---|

| 課対仕入10% | 税率10%の課税取引対象の支出(課税売上にのみ要する課税仕入10%※) |

| 課対仕入軽減8% | 税率が軽減8%の課税取引象の支出(課税売上にのみ要する課税仕入軽減8%※) |

| 課対仕返10% | 税率10%の課税取引対象の支出(課税売上にのみ要する課税仕入10%※)の返金(値引き) |

| 課対仕返軽減8% | 税率軽減8%の課税取引対象の支出(課税売上にのみ要する課税仕入10%※)の返金(値引き) |

| 非対仕入10% | 非課税売上にのみ対応する課税仕入10% |

| 非対仕入軽減8% | 非課税売上にのみ対応する課税仕入軽減8% |

| 非対仕入返10% | 非課税売上にのみ対応する課税仕入10%の返金(値引き) |

| 非対仕入返軽減8% | 非課税売上にのみ対応する課税仕入軽減8%の返金(値引き) |

| 共対仕入10% | 課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入10% |

| 共対仕入軽減8% | 課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入軽減8% |

| 共対仕入返10% | 課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入10%の返金(値引き) |

| 共対仕入返軽減8% | 課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入軽減8%の返金(値引き) |

| 課対輸本10% | 税率10%の課税取引対象の輸入の本体価格(課税売上にのみ要する税率10%の課税取引対象の輸入の本体価格※) |

| 課対輸本軽減8% | 税率が軽減8%の課税取引対象の輸入の本体価格(課税売上にのみ要する税率が軽減8%の課税取引対象の輸入の本体価格※) |

| 課輸入消7.8% | 税率10%の課税取引対象の輸入取引の消費税7.8%(課税売上にのみ要する税率10%の課税取引対象の輸入取引の消費税7.8%※) |

| 課輸入消軽減6.24% | 税率が軽減8%の課税取引対象の輸入の本体価格(課税売上にのみ要する税率が軽減8%の課税取引対象の輸入取引の消費税軽減6.24%※) |

| 非輸入消7.8% | 非課税売上にのみ要する輸入取引の消費税7.8% |

| 非輸入消軽減6.24% | 非課税売上にのみ要する輸入取引の消費税軽減6.24% |

| 共輸入消7.8% | 課税売上と非課税売上に共通して要する輸入取引の消費税7.8% |

| 共輸入消軽減6.24% | 課税売上と非課税売上に共通して要する輸入取引の消費税軽減6.24% |

| 地消貨割2.2% | 税率10%の課税取引対象の輸入取引の地方消費税貨物割2.2% |

| 地消貨割軽減1.76% | 税率が軽減8%の課税取引対象の輸入取引の地方消費税貨物割2.2% |

| 特定課仕10% | 税率10%の課税取引対象の特定課税仕入(課税売上にのみ要する特定課税仕入10%※) |

| 特課仕返10% | 税率10%の課税取引対象の特定課税仕入(課税売上にのみ要する特定課税仕入10%※)の返金(値引き) |

| 非特課仕10% | 非課税売上にのみ要する特定課税仕入10% |

| 非課仕返10% | 非課税売上にのみ要する特定課税仕入10%の返金(値引き) |

| 共特課仕10% | 課税売上と非課税売上に共通して要する特定課税仕入10% |

| 共課仕返10% | 課税売上と非課税売上に共通して要する特定課税仕入10%の返金(値引き) |

※個別対応方式を採用している事業者の意味

【その他の取引】

| 税区分 | 税区分の意味 |

|---|---|

| 対象外 | 上記の取引以外の取引 |

これで会計ソフトの仕訳入力の際に選択を迫られる税区分の解説は以上になります。

5 経理初心者でもわかる税区分攻略法のまとめ

-

税区分とは?

消費税の確定申告書を正しく作成するために、取引を分類するための区分。 -

誰に必要?

消費税の申告義務がある法人・事業者のみ。免税事業者には不要。 -

なぜ重要?

・税区分を誤ると、消費税の計算や申告額に直接影響する

・正しい税区分を設定すれば、会計ソフトで効率的に集計・申告が可能 -

基本の取引分類(消費税法上の4区分)

消費税は4つの取引に分類できる。その分類に対応する税区分がある。-

課税取引 → 課税売上・課対仕入

-

非課税取引 → 非課税売上

-

輸出免税取引 → 輸出売上

-

不課税取引 → 対象外

-

-

会計ソフトでの実務ポイント

・売上には「課税売上10%」「課税売上軽減8%」などを設定

・費用は「課対仕入10%」「課対仕入軽減8%」などで仕訳

・貸借科目(資産・負債・純資産に分類される科目)は原則「対象外」でOK(資産売却など例外あり) -

事業者タイプ別の攻略法

-

2割特例のみ → 売上取引中心に税区分を設定

-

簡易課税を適用 → 売上の業種区分ごとに判定

-

原則課税 → 支出の税区分も正しく分類する必要あり

-

-

失敗しないコツ

・自社の収入パターンを最初にすべて洗い出す

・課税/非課税/免税/対象外を明確に分類

・インボイスの有無も忘れずチェック

税区分は、事業者によって使う税区分が変わってくる。

そして、通常の事業であれば、似たような取引の繰り返しになることが多いので、最初に税区分の判断をしっかりやれば、あとはその繰り返しになりやすい。

これは安心しました。

初めて出てきた取引に全力で判断すれば、あとは繰り返しということですね!

最初はたいへんかもしれませんが、何事も慣れです。

消費税の納税義務がある事業者にとっては、税区分判定は切ってもきれない当たり前の記帳作業になりますので、日々の仕訳作業を続ける中で自然と身についていくものと考えてください。

どうしても判断できない時は、税務署に電話して、税務相談センターの相談員の方に教えてもらうという方法もうまく活用しましょう。